当社は、浜岡原子力発電所のさらなる安全性向上と発電所の運営改善に向け公募研究を実施しています。

このたび、2026年度から研究を開始する公募研究の募集概要をとりまとめ、11月5日に以下のとおり募集の告知をいたしましたので、お知らせします。

https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1217017_3273.html

今回は特定テーマ、一般テーマの2種類の公募研究の募集となります。

特定テーマ、一般テーマともに募集期間は『2025年11月5日(水)~2026年1月9日(金)17時[必着]』となっております。

また、応募に際し、研究内容等に関するご相談を常時受け付けております。どのようなことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。

なお、公募要領の記載に係るご質問は、応募受付期間終了までお問い合わせいただけます。

詳細は弊社ホームページをご参照ください。

本事業は、経済産業省・資源エネルギー庁の委託により、公益財団法人原子力安全技術センターが、「安全性向上を担うリスク・コミュニケーター育成研修」を継続実施(平成30年度から継続、連続8年目)するもので、 令和7年度の開催形式は6年ぶりに対面式に回帰します。

本育成研修は、リスク・コミュニケーション・スキルの習得を目的としており、原子力知識の獲得を目的とするものではありません。 「基礎編」はリスク・コミュニケーターに必要な放射線生物学、社会心理学、臨床心理学などの基礎科学から構成され「異なるステークホルダー間において1対1で信頼性(ラポール)を形成できる」ことを目標に、 「実践編」は産業・組織心理学、危機管理対応、福島事故経験、演習などの実学を通じて「緊急時に市民・住民が取るべき行動を分かりやすく伝えるアプローチができる」ことを目標にしております。

東北大学流体科学研究所主催、同工学研究科と日本保全学会東北・北海道支部との

共催による公開講座の開催についてご案内申し上げます。

第12回となる本講座では、新たに始動した我が国の高速炉サイクル開発プロジェクトの状況について

日本原子力研究開発機構 安藤 将人氏にご講演をいただきます。

また、ヘリカル型核融合炉の開発に取り組んでいる株式会社Helical Fusion社における新技術の概要と、

今後の開発計画について株式会社Helical Fusion 宮澤 順一氏にご講演をいただきます。

我が国の核燃料サイクル開発とフュージョンエネルギー開発状況を理解し、考えを深めるきっかけにして頂ければ幸いです。

ご多用とは存じますが、是非ともご参加くださいますようお願い申し上げます。

【主 題】

『水素ぜい化の評価・解析法』

【内 容】

微生物が金属材料の腐食現象に対して加速的に影響する現象は、微生物腐食として知られている。しかしながら、微生物腐食研究は100年以上の長い歴史を持つが、境界領域研究であるにもかかわらず、異分野融合的な研究が進まず、長い間多くの事象がブラックボックスとして見過ごされてきた。その様な中、技術的な進歩や微生物学の進展も相まって近年微生物腐食研究は大きな展開を見せている。本例会では、微生物腐食現象の理解に欠かせない異分野融合研究に焦点を当て、様々なアプローチからの微生物腐食研究の最新の知見について共有し、何が分かってきたのか、何が分からないのか、材料の健全性の確保を考える機会としたい。

〈開催趣旨〉

高度成長期に整備された道路・橋梁・上下水道などのインフラは、建設から50年以上経過し、老朽化が進みつつあります。特に、地方自治体が管理する施設では、予算や人員の減少により、老朽化対策が大きな課題となっています。

そのため、従来の「事後保全」から「予防保全」へと方針を転換し、維持管理費の削減と効率化を目指すとともに、包括的民間委託を導入し、業務の効率化と産業界との連携が進んでいます。

最新技術として、ドローン等によるデジタル画像化やAIを活用した非破壊検査、自動診断、ビッグデータによる予測管理、デジタルツインによる予防保全・補修計画の最適化などが導入され、省人化やリアルタイム対応が可能になってきました。また、短工期で運用を止めずに行う補修新技術や疲労耐久性向上のための溶接技術も開発されています。

本セミナーでは、人手不足中でのインフラ管理方法、インフラの省人化施策、DX活用、最新検査技術、効率的な予防保全・補修方法を紹介し、今後の維持管理のあり方について議論・情報交換の場を提供します。

セラミックスやCFRPは、金属の代替として使用されることもある素材ですが、加工が難しい素材であります。

AMが技術進展することで、その難加工性という問題が解消し、一気に活用が広がる可能性があります。

本セミナーにおいて、セラミックスとCFRPの最先端AM技術状況を、これまでの開発の経緯など交えながら解説します。

金属以外のAMの状況について共有することで、金属のAM分野に関する取り組みに刺激を与えたいと思いますので、是非ご参加下さい。

一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)よりご案内申し上げます。

このたび「スマート保安に係るリーダー人材育成講習会」を下記の通り開催いたします。

スマート保安の導入・推進に不可欠なリーダー人材の育成を目的とし、実践的な演習を交えた2日間のプログラムです。

本講習会は2023年度より年2回開催されており毎回好評を得ております。これまでは東京開催としておりましたが、九州地区から「遠くて参加できない」とのご意見をいただき、今回初めて大分コンビナートを有する大分市での開催となります。

保全現場でのデジタル化推進のカギとなる人材の育成プログラムです。このため技術面の内容だけでなく、実践力の向上とスマート保安コミュニティ(人脈形成)に主眼を置いています。

皆さんの参加をお待ちしております。

目 的

産業保安分野において、保安レベルの持続的向上や構造的な課題(人手不足・ノウハウ継承)への対処のため、 IoT・AI・ビッグデータなどのデジタル技術を活用した “スマート保安” に期待が寄せられています。

スマート保安は、いざ導入しようとすると、同じ目的でも様々なソリューションがあるため選定に悩むことや、経営層や現場の理解に一定のハードルがあり、また導入後も適正な運用や評価できないと、得られる効果も減ってしまうことがあります。こうした課題を解消するためには、社内において先進的役割を果たすことのできる人材(リーダー人材)の存在が重要となります。

そこで本講習会では、スマート保安を導入する企業において、今後必要となる知識・スキルなどの情報を、リーダー人材の観点も取り入れつつ、実習も交えながらお届けします。

原子力分野にAI技術を応用することで、核セキュリティのための物理的防護力の強化、運転・保守の合理化及び高度化による安全性と経済性の向上、過酷事故時におけるレジリエンス力の強化が期待できる。さらに、過去のデータベースなどを含め、熟練知の保存と活用にもAI応用技術は有望である。また、原子力システム全体を俯瞰的に捉えるとともに、最新のAI知見を併せ持つ人材の育成が進めることが重要である。

このため、国内原子力のAI化を推進するため、特に、原子力3S(Safety, Security, Safeguards) を構成する3種の分野:

(1)核セキュリティ・核物質防護システム、

(2)設備保全・マネジメントシステム、

(3)事故時安全対応支援システム

に着目して、原子力システムを俯瞰的に把握しながら最新の原子力AI技術を開発・実現する人材を、継続的に育成・輩出する事を目的として、社会連携講座を設置する。

具体的には、日立GEベルノバニュークリアエナジー株式会社と東京大学大学院工学系研究科の共同研究として、令和7年7月より3年間の計画で社会連携講座「原子力AI学」を設置した。

「原子力AI学」の目的、具体的な研究内容などについて、広くご意見を伺う事を目的としてセミナーを開催する。

福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、軽水炉による原子力発電を継続して利用していくためには、事故炉の廃止措置の確実な実施と、軽水炉の長期的な信頼性、安全性の確保とその絶え間ない向上が不可欠です。

このため、東北大学では廃止措置を安全に遂行するための基盤研究を加速するとともに、安全な廃止措置をリードできる中核人材の育成を図ることとしています。

本講義では、原子力発電所のリスク情報活用やそれを踏まえた安全管理、過酷事故対策、経年劣化を考慮した設備管理、福島第一発電所の現状、過去の炉心損傷事故の教訓、廃炉研究の現状と課題、技術開発課題に対する各種の取り組みなどに加え、廃止措置時の鋼構造物健全性確保における腐食劣化評価の考え方や燃料デブリの基礎と処理などの学術的な基盤の現状など、幅広く講義をします。

ご関心ある方はぜひ奮ってご参加下さい。

ムーンショット目標10*「2050年までに、フュージョンエネルギーの多面的な活用により、地球環境と調和し、資源制約から解き放たれた活力ある社会を実現」内のプロジェクト「革新的加速器技術による大強度中性子源と先進フュージョンシステムの開発」に関係しますワークショップのご案内をさせていただきます。今回は核融合分野に貢献する二つの加速器、1A重陽子線形加速器、CARA(自動サイクロトロン共鳴加速器)のビームシミュレーションを主たるテーマとして、その、実現可能性を議論してきたいと思います。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

よろしくお願い申し上げます。

ムーンショット目標10 奥野プロジェクト

PM 奥野広樹

国際交流基金(JF)では、インド太平洋地域における政策課題の解決に取り組む研究者・実務家向けに実施するJFIPPリサーチ・フェローシップの第三期(2025年度)公募を開始しています。(申請締切:2025年6月18日水曜日)

https://www.jpf.go.jp/j/project/intel/exchange/jfipp/research/index.html

本事業は研究者や実務家の皆さまに、インド太平洋地域における共通課題について、将来的に知的公共財として共有できる新たな政策提案やビジョンを提示いただくことをゴールとして、滞在費や渡航費等を支給し研究活動を支援します。地域の連動性を高めネットワーク構築を促進することを目的に、二か国以上(全世界対象)の滞在を義務とするなどユニークなプログラム設計となっています。

つきましては下記の日程でオンライン公募説明会を実施いたしますので、ご関心のある方はぜひご参加ください。

◆JFIPPリサーチ・フェローシップ公募オンライン説明会

日時:2025年5月19日(月)18-19時 オンライン開催

申込:以下のリンクよりご登録ください。後日参加用Zoomリンクをお送りします。

https://forms.office.com/r/pUgAJ0p9Yv

本説明会では、申請要件や対象研究分野の説明、及び質疑応答の他、過去の採用フェローがどのような研究活動を行ったかについてもご紹介いたします。

◆R7年度JIFPPリサーチ・フェローシップ公募詳細

【申請条件】

1. 日本、インド、オーストラリア、米国の国籍/市民権を有する者、もしくはその他の国籍保有者で、

日本、インド、オーストラリア、米国のいずれかに5年以上の実態を伴う研究・活動拠点を有する者。

2. 専門分野において博士号(Ph.D.)もしくは当該分野での最高学位を有している者。

或いは、研究テーマに関連する分野を専門とする通算 5 年以上の職歴/経験及び修士号(Master’s Degree)を

有する者。

【対象となる研究】

• インド太平洋地域において自由で開かれた国際秩序を維持・強化し、

地域全体の平和と安定・繁栄に寄与することを目指した、政策指向性を持つ研究や調査などを想定しています。

• 地域や世界が現在直面する潜在的・顕在的な課題に関し、域内の連結性及び協働を促進させるテーマを想定しています。

• 複数国での研究活動が支援対象です。現在の居住国以外の2か国以上で行われるものとしてください。

1か国のみで行われるプロジェクトは対象外です。

日頃より原子力規制行政にご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。

原子力規制委員会では現在、原子力規制行政の充実・強化を図るため、

規制基準への適合性審査、原子力施設の検査等を行う職員を募集しております。

職務内容や勤務条件等の詳細については以下の原子力規制委員会ホームページに掲載しております。

興味・関心がございましたら、是非ご確認いただけますと幸いです。

【主 題】

『多角的なアプローチによる微生物腐食研究の最前線』

【内 容】

微生物が金属材料の腐食現象に対して加速的に影響する現象は、微生物腐食として知られている。しかしながら、微生物腐食研究は100年以上の長い歴史を持つが、境界領域研究であるにもかかわらず、異分野融合的な研究が進まず、長い間多くの事象がブラックボックスとして見過ごされてきた。その様な中、技術的な進歩や微生物学の進展も相まって近年微生物腐食研究は大きな展開を見せている。本例会では、微生物腐食現象の理解に欠かせない異分野融合研究に焦点を当て、様々なアプローチからの微生物腐食研究の最新の知見について共有し、何が分かってきたのか、何が分からないのか、材料の健全性の確保を考える機会としたい。

内閣府ムーンショット目標10プログラム「2050年までに、フュージョンエネルギーの多面的な活用により、地球環境と調和し、資源制約から解き放たれた活力ある社会を実現」内のプロジェクトである奥野プロジェクト「革新的加速技術による大強度中性子源と先進フュージョンシステムの開発」は2024年末にスタート致しました。このプロジェクトは、新しい加速器技術を核融合分野に展開し、フュージョンエネルギー開発にパラダイムシフトを起こすことを目標としております。技術的な挑戦は、加速器の大強度化と小型化です。具体的には、1アンペア級のイオンビームを高周波加速する技術を開発し、大強度中性子源を開発する事とCARA(自動サイクロトロン共鳴加速器)により、ビーム駆動の小型核融合炉を開発することにあります。これらの加速器を用いて、「核融合燃料の生成」「中性子材料照射試験の加速」「高周波加速型の高エネルギーNBI」「高エネルギーボロンビームのFRCプラズマへの入射と蓄積」等を主な成果として考えております。これらを達成する為の加速器の仕様(イオン種、エネルギー、電流値)を決めるにあたっては、核融合分野の方々からのご意見や要望をお聞きし、オープンな議論の上で決める必要があると考えます。また、他のビームの使い途についてもお聞きしたいと思います。また、加速器分野の方々から、このような加速器の実現可能性についてコメント頂くと共に、もし、同じ仕様を満たすような他の加速方式のものがあればご提案いただきたく思っております。

以上の目的の為、ワークショップ「核融合分野に貢献する加速器の仕様と実現可能性」を開催します。皆様のご参加を心よりお待ちしております。ご参加いただける方はRegistrationページより登録を宜しくお願い思います。加速器の概要と想定している使い途については、ワークショップホームページ内の「ワークショップ資料」に掲載しました。特にこのスライドの最後のページの表をご覧いただいて、ご意見、提案等のある方は、短時間でも構いませんので発表していただきたくお願いします。宜しくお願いします。

詳細はこちら原子力規制委員会では、原子力規制に関わる人材を育成する事業を支援しています。

令和7年度の補助金交付先の公募を行いますので、ご案内します。

高速、高精度、大型、高品質造形のMAM法、溶滴直接造形(LMJ法)、

プラズマディスチャージEBM法、連続繊維のCFRP造形の新規プロセスについて紹介。

導入検討者から熟練者まで未来の製造業を見据えたAMセミナー!

AM技術導入の課題から解決方法まで、実践的ワークショップ形式で学ぶチャンス。

同時開催で国内外の金属AM技術のスペシャリストが各業界の最新AM適用事例をご紹介!

2050年という人類の未来が、地球環境と調和しながら活力ある社会であるために、フュージョンエネルギーという新しい技術を手に入れる――このことを目指して、ムーンショット目標10(以下、「MS10」)が2023年度に策定されました。

フュージョンエネルギーは、これまでのエネルギー技術にはない色々な特長を活かした多様な利用法が考えられます。燃料は、地球上に広く分布する(特に海水中に豊富に含まれる)「軽い元素」であることから、資源争奪のストレスが緩和され、広く世界が共有できる基幹的なエネルギー源となることが期待されます。また、コンパクトで強力なエネルギー源となる可能性があり、宇宙や深海などの新たな領域で活用できます。こうしたエネルギー源としての活用以外にも、核融合反応で発生する高エネルギーの粒子を利用する技術も提案されています。

この度、三つのプロジェクトが採択され、研究が始動します。その計画を紹介し、皆様からの期待や要望、さらにMS10のプログラム強化に向けたご意見を伺う機会として、このシンポジウムを開催いたします。奮ってご参加いただきますよう、お願いします。

プログラムディレクター 吉田 善章

詳細はこちらこの度、当協会では、先進赤外線計測技術と応用に関する国際シンポジウム(AITA 2025)を2025 年9月15 日~19 日の5 日間、神戸大学統合研究拠点にて開催する運びとなりました。

この国際会議は、今回で18 回目を数える、隔年開催の国際会議であり、主にイタリアで開催されております。日本での開催は、最先端の赤外線技術と応用、非破壊検査への適用の範囲に加え、現在の技術及び解析手法のIT、IoT、AI の新エネルギー産業への応用の大きな変革の時期に、重要な位置付けにあります。国際的な赤外線計測に関する最新技術を総括するとともに、将来を展望したアジア・太平洋地域のみならず、世界的な情報交換の場となるべく、幅広い分野での研究とその成果、討論、技術展示などと行うことを主旨として、国内外からの参加者約200 名を目指して開催を予定しております。

詳しい講演案内、申込方法などにつきましては、今後、当協会機関誌、HP 等にてご案内差し上げますので、皆様の積極的なご参加をよろしくお願い申し上げます。

日頃より原子力規制行政にご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。

原子力規制委員会では現在、原子力規制行政の充実・強化を図るため、規制基準への適合性審査、原子力施設の検査等を行う職員を募集しております。

職務内容や勤務条件等の詳細については以下の原子力規制委員会ホームページに掲載しております。

興味・関心がございましたら、是非ご確認いただけますと幸いです。

日本原子力研究開発機構(JAEA)廃炉環境国際共同研究センター(CLADS)「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」の一環として、次世代イニシアティブ廃炉技術カンファレンス実行委員会にて以下のカンファレンスを開催いたします。

○第10回次世代イニシアティブ廃炉技術カンファレンス

(Conference for R&D Initiative on Nuclear Decommissioning Technology by the Next Generation : NDEC-10)

東日本大震災以降も、北海道胆振東部地震や台風、豪雪・集中豪雨に起因する変動制再エネの出力低下に伴う停電も発生し、電力安定供給の必要性が増しております。ロシアのウクライナ侵略等による世界的なエネルギー価格急騰と円安による化石燃料輸入コストの急上昇や原発の防護など、エネルギー安全保障が極めて重要となりました。特に、再エネ賦課金による再エネ普及政策の下で、シェアを拡大した再生可能エネルギーの曇天無風寒冷状態で発生した電力需給ひっ迫により首都大停電直前の状況も発生しました。背景には電力自由化政策に伴う老朽火力発電の閉鎖や原発再稼働の遅れがあり、電力料金の値上げが企業と家計を直撃しています。

岸田内閣も2030年度までにCO2の排出を46%削減するなどグリーン成長戦略と原子力の最大限の活用を掲げ、2023年の3月、4月上旬に衆参両院のGX関連法案を可決し、実行可能としました。

これらの状況を踏まえて、本年も原子力安全合同シンポジウムを開催致します。

当社は、浜岡原子力発電所のさらなる安全性向上と発電所の運営改善に向け、幅広いテーマを募集する公募研究を実施しています。

このたび、2025年度から研究を開始する公募研究の募集概要をとりまとめ、11月15日に募集の告知をいたしましたので、お知らせします。

本講習会では、BWR(沸騰水型原子炉)の開発がどのような道筋をたどり、その過程でどのように課題に対処し、今日に至っているかを詳述します。原子力開発がいかに広範な分野の総合的な工学によって成り立っているか、そして広い視野をもつ技術者たちが、これまでどのように課題解決に取り組んできたかを紹介します。これらの歴史を通じて、今後、困難な課題に直面した際に適切に対応する能力を学ぶことを目的としています。

現在、国内BWRの再起動対応が重要な局面を迎えており、そのため、正確かつ十分な内容をお届けするための準備が難しい状況にあります。テキストも十分に完成しておりませんが、できるだけ事前に配布する予定です。また、対面では講師を交えた意見交換会も予定しており、講習会終了後は修了証を発行いたします。準備の都合がございますので、なるべく早めにお申し込みいただけますようお願いいたします。

白近年のブロック化する国際情勢と地球温暖化を受けて原子力発電への期待が高まっている。しかし福島後の原子力行政では規制が先行し、新増設などの拡充政策は後追いする形である。その様な中でエネルギー基本計画にうたわれる原子力発電の割合を充足するためには、既設発電所の稼働率向上と高経年化対応の重要性が増大している。この状況を受けて国は運転開始後30年以降の保全サイクルから、発電所の施設管理実施計画に長期施設管理方針を反映するなど、長期の稼働に対応する方針である。西日本支部に属する電力会社には運転開始後40年に近い原子炉が多く、高経年化保全の拡充とその促進は待ったなしの状況にある。

白今回の保全技術セミナーでは、長期運転とその保全に向けた最新の取組みについて講演を受けて、今後の長期保全とその安全性に反映することを目的とする。

白基調講演には、関村直人氏(東大名誉教授・工学系研究科上席研究員)から「継続的な安全性向上への総合的な視点と安全規制」というテーマで講演を頂き、次に原子炉材料の専門家である鈴木雅秀氏(長岡技科大名誉教授)からは、「高経年化の規格基準策定活動と照射脆化の論点」のテーマで講演をしていただく予定にしている。最後に九州電力担当者から九州電力/加圧水型炉における高経年化対応の技術論について講演していただく予定としている。またセミナーに先立って施設を見学することとしている。

日本保全学会会員の皆様

平素より東北大学工学研究科の教育・研究活動にご理解、ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

下記により「軽水炉保全高度化を担う俯瞰的リスク評価能力と材料専門性を兼ね備えた技術者の育成」(経産省資源エネルギー庁「原子力産業基盤強化事業」)を 開催いたします。

ご興味のある方は是非お申込みください。

【受講者募集のご案内】令和6年度原子力産業基盤強化事業@東北大学.pdf

詳細はこちら第6次エネルギー基本計画(2021年10月閣議決定)以降、紛争による資源価格の高騰、データセンター建設や半導体工場新増設等による凡そ20年振りの国内電力需要増加、脱炭素化の動きの強まり等、大きな状況変化を背景に、エネルギー基本計画改定の作業が精力的に進められています。2040年代に想定されますエネルギーバランスの実現には、再稼働、長寿命運転、新増設と原子力の最大限の活用を今から進める必要があります。

このような状況のもと、(一社)日本溶接協会では、原子力プラント機器の最新の技術基準に対応する健全性評価に関し、専門家が分かりやすく解説する2日間の講習会を企画しました。

1日目の講習では、原子力プラント機器の健全性確保の考え方について概説した後、機器の材料、強度設計、プラントの耐震設計について解説します。

2日目の講習でははじめに、プラント長寿命化の鍵となる破壊靭性とその試験法について紹介します。続いて、原子力設備に適用する溶接技術の現状を解説し、今後の原子力の効率的な運営の鍵となる確率論的リスク評価(PRA)とリスク情報活用、確率論的破壊力学(PFM)の考え方について集中的な解説を致します。

関係各位におかれましては、是非本講習会にご参加いただき、基礎的事項の習得・その考え方の再確認や、最新知見の理解などにお役立てくださいますようご案内申し上げます。

日頃より原子力規制行政にご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。

原子力規制委員会では現在、原子力規制行政の充実・強化を図るため、規制基準への適合性審査、原子力施設の検査等を行う職員を募集しております。

職務内容や勤務条件等の詳細については以下の原子力規制委員会HPに掲載しております。

興味・関心がございましたら、是非ご確認いただけますと幸いです。

【主 題】

『非破壊検査技術の最近の進歩と設備診断への適用』

【内 容】

プラント設備の高経年化が進む中、腐食や劣化による事故や故障の未然防止、効果的なメンテナンス計画の策定、そして設備の精度の高い寿命予測が以前にも増して切望されている。これらの実現において、非破壊検査は、最も重要な技術の一つと言える。本例会では、設備診断への適用において特に注目される新しい非破壊検査技術について、大学や産業界から専門家をお招きして講演いただく。聴講される皆様が、注目される非破壊検査の理論と応用に関する理解を深め、実務における課題解決のヒントを掴まれることを期待する。

福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、軽水炉による原子力発電を継続して利用していくためには、事故炉の廃止措置の確実な実施と、軽水炉の長期的な信頼性、安全性の確保とその絶え間ない向上が不可欠です。このため、東北大学では廃止措置を安全に遂行するための基盤研究を加速するとともに、安全な廃止措置をリードできる中核人材の育成を図ることとしています。

本講義では、原子力発電所のリスク情報活用やそれを踏まえた安全管理、過酷事故対策、経年劣化を考慮した設備管理、福島第一発電所の現状、過去の炉心損傷事故の教訓、廃炉研究の現状と課題、技術開発課題に対する各種の取り組みなどに加え、廃止措置時の鋼構造物健全性確保における腐食劣化評価の考え方や燃料デブリの基礎と処理・処分、リスク・コミュニケーションなどの学術的な基盤の現状など、幅広く講義をします。

ご関心ある方はぜひ奮ってご参加下さい。

東京大学社会連携講座「統合廃炉工学講座」は、下記の研究および教育目的を目指し、2019年4月から東京大学大学院工学系研究科総合研究機構に設置されました。この講座で2023年度に実施した研究および教育に関する紹介と、産業界などからの要望、本講座での研究教育の在り方などを議論するため、第5回ワークショップを下記プログラムで実施いたします。

詳細はこちら【主 題】

『溶接と腐食の基礎および溶接部の腐食事例』

【内 容】

溶接は鉄鋼、重工業や自動車など社会基盤産業を支える重要な技術であり、古くから溶接部の健全性および信頼性を向上するための研究開発が進められてきた。溶接における物理素過程ならびに金属組織と材料特性の変化に関する知見は、近年注目されている金属の付加製造技術にも適用可能であることから、溶接技術は今後ますます重要になる。本例会では、溶接の基礎から最新技術動向までを概説いただくとともに、溶接部で発生する腐食現象について最新の研究成果と実際の腐食事例などをご紹介いただく。これらのご講演を通じて、溶接部で起こる孔食の詳細な挙動や微生物が関与する溶接部の腐食、溶接部の応力腐食割れとそれらへの対策について理解を深めたい。

【主 題】

『Workshop「若手技術者による腐食・防食」XXⅡ』

【内 容】

腐食・防食分野に携わる若手の技術者・研究者に、現在取り組んでいる研究・開発を紹介いただくWorkshopを開催する。「若手技術者による腐食・防食」とのサブタイトルでの開催は今回で第22回目となる。本例会では、腐食・防食分野の研究・開発の動向や今後を展望するとともに、出席者との真摯な議論を通じて、本分野の将来を担う若手の研鑽の場としたい。

特別講演として阿南工業高等専門学校長 箕島弘二先生(⼤阪⼤学名誉教授・元腐⾷防⾷部⾨委員会委員⻑)に登壇いただく。将来を担う若手技術者への腐食防食に関する技術・思想の継承のための有意義な機会としたい。

少子高齢化による人手不足の深刻化によって設備保全の担い手が減少し、設備保全活動が立ちいかなくなる可能性があります。その上、属人化しがちな設備保全業務の技術継承が滞れば、生産性の低下に大きな影響を及ぼすのは間違いありません。

設備保全活動におけるこのような課題を解決するには、定年延長や女性を採用した設備保全員の確保、設備改良による保全業務の見直し、暗黙知である保全技能の形式知化、デジタル技術の設備保全への適用等が考えられます。

そこで今回のシンポジウムでは「人手不足に対応する設備保全の革新」と題し,各方面の講師の方から設備保全における人手不足解消への取組みを紹介していただき,今後の設備管理・保全のあり方ついて会員の皆さんと議論したいと考えています。

皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

原子力規制行政の充実・強化を図るため、技術系職員及び事務系職員を募集します。

詳細は下記HPよりご確認ください。

2024年度日本保全学会 西日本支部講演会を開催致しますのでご案内申し上げます。

会員の皆様に於かれましては、万障お繰り合わせの上、奮ってご出席賜りますよう宜しく お願い申し上げます。

【イベント概要】

本会議は熱流動に関する国内外の研究者が集まり、研究者や学生が研究発表を通じて学術交流を行うもので、今年で21回目を迎えます。多くの方々のご講演及びご参加をお待ちしております。

国際交流基金(JF)では、インド太平洋地域におけるパートナーシップと知的ネットワークの構築を目的として、個人向のフェローシップ・プログラムを実施しています。この度、2024年度の公募を開始しました。 プログラムの詳細は以下のURLをご覧ください。

https://www.jpf.go.jp/j/project/intel/exchange/jfipp/research/index.html

(以下にも概要を抜粋します)

【主 題】

『腐食防食技術者のための破面解析(フラクトグラフィ)の基礎』

【内 容】

設備や機器において破壊事故が生じた場合に、その破損原因や破壊のメカニズムの情報を得る為に破面のマクロ観察やミクロ観察を行うことが必要となる。ところが、破面の解析方法や見方については、様々な破面の形態や特徴があるため、ある程度の経験が求められる。そこで、本例会では、腐食防食技術者や現場技術者を対象として、様々な破面の形態や特徴といった破面解析方法について平易に講演していただき、破面解析(フラクトグラフィ)の基礎知識を深めたい。

1.「原子力技術者・研究者の育成強化が我が国の生命線だ!」

~人材確保大作戦は先ずは環境整備より始めよ!~

(提言者:野村茂雄(*)、針山日出夫、出光一哉、金氏顕)

2.「原子力の長期計画には国の更なる責任ある関与が必要だ」

(提言者:針山日出夫(*)・船橋俊博・石井正則・本田一明)

提言の詳細は「エネルギー問題に発言する会」HPに掲載されていますのでご一読ください。

URL:https://www.engy-sqr.net/media-open2.html

令和5年12月26日、総合科学技術・イノベーション会議にてムーンショット目標10「2050年までに、フュージョンエネルギーの多面的な活用により、地球環境と調和し、資源制約から解き放たれた活力ある社会を実現」が決定されました。

(参考:内閣府ムーンショット目標10資料 https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/mokuhyou_10.pdf)

それに伴い、内閣府・文部科学省(共催:科学技術振興機構)によるフュージョンエネルギー国際ワークショップを開催する運びとなりました。

核融合分野以外の皆様にもムーンショット目標10への参入に期待しておりますので、ワークショップのご周知にご協力いただけますようお願いいたします。

このたび、環境省では『地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業』の令和6年度新規公募を開始しましたのでお知らせ致します。

本事業では、CO2排出量大幅削減及び地域活性化の同時達成、これらを通じた第5次環境基本計画に掲げる「地域循環共生圏」の構築と「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」で掲げる早期の脱炭素社会の実現に向け、将来的な気候変動対策の強化につながるCO2排出削減効果の高い技術の開発・実証を公募します。

以下に「令和6年度新規公募ポスター」を掲示いたします。

令和6年度新規公募ポスター

Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam in association with Indian Society for Nondestructive Testing, Kalpakkam Chapter is conducting the 27th International workshop on Electromagnetic NDE (ENDE-2024) in Mamallapuram, India during March 4-6, 2024. The brochure of the conference is attached herewith. Please visit the website https://www.ende2024.in for further details.

We are happy to inform you that the deadline for submission of abstract is extended up to 15th January 2024. We request you to utilize this opportunity to submit abstract. We also request you to encourage your colleagues and peers in your country to submit abstract.

Full length papers presented in the conference will be considered for publication in a special issue of International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, IOS Press after peer review.

Looking forward to meeting you in India.

詳細はこちらSMiRT 11(1991 年、東京)以来約30年ぶりの日本開催となるSMiRT 27につき、次世代の原子炉構造工学をテーマに対面にて開催すべく、国内外関連機関のご協力を得て、鋭意準備を進めているところです。

おかげさまで多数のアブストラクトを投稿いただき、原子炉工学全般をほぼカバーする12のDivision にわたる約600 件の研究発表が予定されています。

工学の発展に向け、多くの皆様にご参加願いたく何卒宜しくお願い申し上げます。

大型放射光施設SPring-8は、我が国を代表する共用施設として、1997年の利用開始以来、延べ30万人を超える多くの皆様にご利用頂いてきました。しかしながら、最近では施設の老朽化が進行し、さらに海外競合施設のアップグレードが進む中で、国際競争力の低下が懸念されています。

この状況を変革し、長期にわたって我が国の科学技術と社会を支え続けるために、SPring-8施設の大規模なアップグレードを行う「SPring-8-Ⅱ」計画の検討がはじまっています。今後、詳細な検討を行うにあたり、利用ニーズの定量的な把握が重要となっており、このために今回、無記名の「利用ニーズ調査」を実施いたします。詳しくは、下記の専用サイトをご参照下さい。

白

白

専用サイト: https://user.spring8.or.jp/?p=48085

回答期限:2024年1月31日(水)

白

白

回答の所要時間は約10分程度です。

既にご利用経験がある方にとどまらず、将来の放射光利用にご興味をお持ちの方も含めて、学術・産業界のできるだけ多くの方々からのニーズを承りたく存じます。

皆様のご協力を是非よろしくお願いいたします。

白

白

国立研究開発法人 理化学研究所 放射光科学研究センター

センター長 石川 哲也

公益財団法人 高輝度光科学研究センター

理事長 雨宮 慶幸

日本原子力学会 標準委員会では、今年度も、リスク評価の意義と活用について講習会を開催いたします。

本講習会では、安全、リスクマネジメント、PRA、リスコミなどの基本を解説するとともに、最後の「総合討論」でリスク情報活用のポイントや留意点について参加者と意見交換を行います。

リスク情報の活用にあたっては、リスクとリスク評価の基本を正しく理解しておくことが必要であり、保全の高度化・適正化・最適化に向けてリスク情報を活用することは重要です。是非、リスク評価の理解促進のため、この機会をご活用ください。

【主 題】

『廃棄物発電ボイラの高温腐食と対策技術の最新動向』

【内 容】

温室効果ガスの排出削減や廃棄物の適正管理を実現するため,エネルギー源としての廃棄物の有効利用(廃棄物発電、廃棄物の原燃料利用等)が求められている。廃棄物処理の多くを占める焼却では構成材料が高温腐食を受けるため,その対策が課題となっている。本例会では,廃棄物処理に関わる技術開発や処理装置の腐食を予測・評価する技術の現状と課題,最新動向についてご講演を頂き,課題解決に向けた取組みへの理解を深めたい。

東北大学知の創出センター主催により、「第2回国際シンポジウム XR技術と国際協力 教育と社会貢献」を開催いたします。メタバースとXR技術を用いた革新的な学習と国際協働に焦点を当て、教育と社会貢献の最前線を探求します。

詳細はこちら当社は、浜岡原子力発電所のさらなる安全性向上と発電所の運営改善に向け、幅広いテーマを募集する公募研究を実施しています。

このたび、2024年度から研究を開始する公募研究の募集概要をとりまとめ、11月17日に募集の告知をいたしましたので、お知らせします。

日本保全学会 会員の皆様へ

最先端の保全学に関する情報を求めている皆様、9月にご案内した特別講義「リスクベース インスペクション」の入門講座につづく国際会議のご案内です。

東北大学知の創出センターでは、リスクベースメンテナンスに関する国際会議を無料開催します。

初日はアンモニアプラントを対象にリスクベースメンテナンスについて、2日目は検査と保全のDXについて議論を行います。

奮ってのご参加をご検討下さい。

どうぞよろしくお願い致します。

新型コロナ禍によるサプライチェーンの分断、紛争による資源価格の高騰を受け、エネルギーセキュリティの視点から各国は自国のエネルギーバランスの見直しを進めています。国内においてもエネルギー白書2023では、福島復興、グリーントランスフォーメーション(GX)と合わせてエネルギーセキュリティを重要項目に挙げ、原子力発電の国産エネルギーとしての位置付けが評価されつつあります。その中では、既設プラントの長期運転と安全性向上、次世代革新炉の検討が進んでいます。

このような状況のもと、(一社)日本溶接協会では、最新の技術基準に対応する原子力プラント機器の健全性評価に関し、専門家が分かりやすく解説する2日間の講習会を企画しました。

1日目の講習では、原子力プラント機器の健全性確保の考え方について概説した後、機器の材料、強度設計、プラントの耐震設計について解説します。

2日目の講習でははじめに、原子力分野へのAI 活用技術の適用例について紹介します。続いて、原子力設備に適用する溶接技術の現状、きず評価、確率論的破壊力学(PFM)の考え方について解説します。

関係各位におかれましては、是非本講習会にご参加いただき、基礎的事項の習得・その考え方の再確認や、最新知見の理解などにお役立てくださいますようご案内申し上げます。

日本原子力研究開発機構元フェロー 辻倉米蔵氏(西日本支部顧問)を講師にお招きし、保全学会西日本支部主催 2023年度 講習会「加圧水型原子力発電所開発の歩み-開発過程から得た教訓-」を下記の通り2日間にわたり開催いたします。原子力発電設備の現場の方や工学系大学院生・学生を対象に、加圧水型原子炉の開発と諸設備の保全技術について、歴史を振り返りながら、種々の実例の詳細を解説いただく予定です。皆様奮ってのご参加をお待ちしております。

詳細はこちら東京大学社会連携講座「統合廃炉工学講座」は、下記の研究および教育目的を目指し、2019年4月から東京大学大学院工学系研究科総合研究機構に設置されました。この講座で令和4年度に実施した研究および教育に関する紹介と、産業界などからの要望、本講座での研究教育の在り方などを議論するため、第4回ワークショップを下記プログラムで実施いたします。

詳細はこちら 本研修は、経済産業省資源エネルギー庁から委託を受け、公益財団法人原子力安全技術センターが継続実施するものです(平成30年度から継続、6年目)。

令和5年度の開催方法は、全カリキュラムを通じてeラーニングWeb形式で開催します。また、令和5年度より従来の研修である「基礎編」と「実践編」に加えて、新たに「特別編(高レベル放射性廃棄物の最終処分編)」を立ち上げます。

https://www.nustec.or.jp/project/riskcommu-kensyu.html

へアクセスし、受講者募集案内から登録、eラーニングWeb形式のカリキュラム教材へと進むことができますので、詳細をご確認ください。

原子力事業者は、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、「原子力の自主的安全性向上に向けた今後の取り組みについて」(2014年6月)を公表し、リスクマネジメントの強化に取り組んできました。また、「リスク情報活用の実現に向けた戦略プラン及びアクションプラン」(2018年2月制定、2020年6月改訂)を踏まえて、リスクマネジメントにおいて必須となるリスク情報を活用した意思決定(Risk Informed Decision Making、以下RIDM)プロセスの整備を進めてきました。リスクマネジメントは、施設の適切な保全を含む、日々の保安活動におけるパフォーマンスを向上させ、原子力発電所の安全性向上に欠かせないものです。

今回の保全技術セミナーでは、リスクマネジメントの更なる定着に向け、最近のリスク評価やRIDMの取り組みなどを学び、今後の自主的安全性向上に活かしていくことを目的としています。

基調講演として、奈良林 直氏(東京工業大学特任教授)より、「事故シーケンスとリスク情報に基づくオンラインメンテナンス」をご紹介いただくとともに、笠原 直人氏(東京大学教授)より、「設計想定を超える事象に対する構造強度からの備え」についてご説明いただきます。また、香川 明彦氏(四国電力㈱)より、「四国電力におけるRIDMの取り組み」についてご説明していただき、その後は伊方発電所の施設見学を実施いたします。

この度、東北大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻では、下記の要領にて教員を公募することになりました。つきましては、適任者のご推薦、関係者への周知につきまして、格別のご配慮を賜りたくお願い申し上げます。

なお、本研究科量子エネルギー工学専攻では、原子炉(核融合炉・核分裂炉・原子燃料サイクル)基盤技術の高度化、放射線の高度利用を基本として教育・研究を進めております。今回の公募では、特に前者の分野に意欲的に取り組み、原子力分野の人材育成においても素養と熱意を持っておられる方を希望しております。

詳細は下記HPよりご確認ください。

詳細はこちら最先端のAI技術、特にChatGPTの登場は、私たちの生活や仕事にどのような影響をもたらしているでしょうか?その答えを共に探求するための絶好の機会を、この度ご紹介させていただきます!

詳細はこちら最先端の保全学に関する情報を求めている皆様、素晴らしい機会が訪れました!

東北大学知の創出センターでは、産業界の現場での課題を直接解決するための「リスクベース インスペクション」の入門講座を開催します。

このたび西日本支部では、山浦貫治氏(日立製作所OB)を講師にお招きし、標記講習会を下記のとおり開催することといたしました。原子力発電設備の現場の方や工学系大学院生・学生を対象に、大型発電機の製作と保全、それを支える人材の重要性について、歴史を振り返りながら、種々の実例の詳細を解説いただく予定てす。講習会修了後は講師を交えた、若手会主催の交流会を行います。皆様におかれましてはご多用の中誠に恐縮ではございますが、奮ってご参加くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

詳細はこちら第7回:東京電力福島第一原子力発電所の廃炉

「1F廃炉で発生する放射性廃棄物の取り扱い~保管の在り方・必要なことは何か」

2023年9月11日~14日に,2023年健全性予測及び管理技術に関するアジア太平洋国際シンポジウム(PHMAP23)を一橋会館(東京都)にて開催いたします.本講演会では,機械システム,交通システム,生産システムや社会インフラといったシステムとその構成要素の故障を検知,故障箇所の特定,故障原因の診断,残存寿命を予測し,健全性を維持するための適切な意思決定を行うことを目的とした学問分野である健全性予測及び管理(PHM)に関する国内外の研究者が研究者・技術者が一堂に会します.

PHMAP23では,PHMやその関連する分野の著名な国内外研究者による基調講演(5件),学術講演,ポスタセッション,パネルディスカッションや,PHMの基礎と応用に関するShourt courseを開催します.

本会会員ならびに協賛団体会員多数のご参加をお待ち申し上げます.

詳細はこちら福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、軽水炉による原子力発電を継続して利用していくためには、事故炉の廃止措置の確実な実施と、軽水炉の長期的な信頼性、安全性の確保とその絶え間ない向上が不可欠です。このため、東北大学では廃止措置を安全に遂行するための基盤研究を加速するとともに、安全な廃止措置をリードできる中核人材の育成を図ることとしています。

本講義では、原子力発電所のリスク情報活用やそれを踏まえた安全管理、過酷事故対策、経年劣化を考慮した設備管理、福島第一発電所の現状、過去の炉心損傷事故の教訓、廃炉研究の現状と課題、技術開発課題に対する各種の取り組みなどに加え、廃止措置時の鋼構造物健全性確保における腐食劣化評価の考え方や燃料デブリの基礎と処理・処分、リスク・コミュニケーションなどの学術的な基盤の現状など、幅広く講義をします。ご関心ある方はぜひ奮ってご参加下さい。

詳細はこちら東北大学知の創出センターでは、プログラムコーディネータ(特任助教)1名を公募しております。

https://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/about/staff/20230501_001610.html

https://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/en/about/staff/20230501_001610.html

知の創出センターの特任助教は、厳選されたテーマに関するワークショップやセミナーを企画・運営するコーディネータとして活躍するユニークなポジションです。コーディネータには、世界中の科学者や様々なステークホルダーとのパイプ役として、これらの事業をコーディネートし推進してもらいます。

締め切りは2023年6月15日となっております。興味のある方がおられましたら、応募についてお声がけいただけますようお願いします。

もし、不明な点やご質問等がありましたらご連絡いただけましたら幸いです。

21st International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics

The symposium will focus on applications of electromagnetics and mechanics, with an emphasis on both basic science and early engineering developments in these interdisciplinary fields. The symposium strongly encourages the practical application of emerging technologies to problems of direct relevance to industries. Consequently, both theoretical and applied research topics are of strong interest.

詳細はこちらこの度、東北大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻では、下記の要領にて教員を公募することになりました。

なお、本研究科量子エネルギー工学専攻では、原子炉(核融合炉・核分裂炉・原子燃料サイクル)基盤技術の高度化、放射線の高度利用を基本として教育・研究を進めております。

今回の公募では、特に前者の分野に意欲的に取り組み、原子力分野の人材育成においても素養と熱意を持っておられる方を希望しております。

このたび、環境省では 令和5年度 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業の二次公募を開始しましたのでお知らせ致します。

本事業では、CO2排出量大幅削減及び地域活性化の同時達成、これらを通じた第5次環境基本計画に掲げる「地域循環共生圏」の構築と、

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」で掲げる早期の脱炭素社会の実現に向け、

将来的な気候変動対策の強化につながるCO2排出削減効果の高い技術の開発・実証を公募します。

【主 題】

『カーボンニュートラル社会に向けた耐高温環境材料の最新動向』

【内 容】

カーボンニュートラル社会に向けて,各分野が舵を切っている.発電分野はCO2削減と同時に,経済性と電力供給安定性を考慮すべく,様々な技術革新が検討されている.具体的には,化石燃料の使用をミニマム化する高効率化,水素・アンモニアといった燃料との混焼発電,および化石燃料に依らないCO2フリー発電である.また,水素を製造する電解技術も大きく進化している.本例会ではこれら技術の最新動向,ならびに設備における高温酸化・高温腐食の状況をご講演いただき,設備に最適な材料の選定とさらなる長寿命化のための材料開発の一助としたい.

原子力規制行政の充実・強化を図るため、規制基準への適合性審査、原子力施設の検査等を行う職員を募集します。

https://www.nra.go.jp/nra/employ/jitsumukeiken_00003.html

詳細は上記HPよりご確認ください。

詳細はこちら【主 題】

『鉄筋コンクリート構造物における腐食損傷の現状と対策』

【内 容】

鉄筋コンクリートは、建築物や道路、鉄道など多数の社会インフラを構成する基礎材料であるが、地球環境においては中性化や塩分などに起因した鉄筋腐食を考慮する必要がある。今後、社会や国土の強靭化を推進するためにも、これまで以上に高いレベルで鉄筋コンクリート構造物の維持管理をおこない長寿命化を図ることは必要不可欠であるとともに、防災・減災に寄与する重要なテーマである。本例会では、鉄筋コンクリート構造物の腐食損傷に関して、これまで蓄積されてきた知見と今後の課題について総合的にご講演いただく。また、腐食損傷が非常に激しい軍艦島の鉄筋コンクリート構造物の劣化をご紹介いただく。さらに、コンクリート中の鋼材の腐食挙動や劣化対策技術についても議論を加える。各講師のご講演を通じて鉄筋コンクリート構造物の劣化の現状と対策について議論することが、さらなる長寿命化を実現する研究開発に繋がることを期待する。

シン・シンポジウム

2019年に端を発したCOVID-19はこの世界にとってまさにBC(Before Covid)とAD(After coviD)と呼んでも良いくらいのインパクトを与えました。その影響をネガティブに捉えることは簡単ですが、個人的には江戸時代末期における黒船来襲のように、新しい世界のあり方を模索するという意味でポジティブに捉えられないかなと考えています。Zoom を始めとするオンラインでのミーティングやメタバースの発展は、まさにその一端であると言えるでしょう。ヒューマンインタフェースシンポジウムにおいても、ポストコロナでのシンポジウムのあり方を模索する必要があると思います。昨年度は対面がメインで実施されました。今年度はさらに進んだ対面とオンラインの良いところを上手く融合させたハイブリッド形式の新しい時代、まさに「シン・シンポジウム」を提案したいと考えています。

オンラインは例えば記録と意見共有が容易であり、特に意見共有においては、発表を聞きながらリアルタイムに実施することができます。これはまさに動画配信時代のニューノーマルに他ならず、これを学会セッションに積極的に採り入れることで、他の人が発表をどう聞いているかを感じながら参加することができます。このようなオンラインの良さを対面にも採り入れることが、ハイブリッド形式のシンポジウムだと思うのです。

開催地は青山学院大学相模原キャンパスです。青山(渋谷)ではありません。喧噪を離れ、ゆったりとした空間の中で新しい時代のハイブリッド形式のシンポジウムを是非ご体験ください。みなさまにお会いできるのを楽しみにしております。

当会では先端エネルギー科学への一般社会や若い世代の関心を高めるためのパブリックアウトリーチ活動に取り組んでおりますが、このたび「デイジタル世代への理系教育はどうあるべきか」と「プラズマ核融合発電は間近なのか」をキーワードに、下記のとおり、令和 5 年度第 1 回シンビオ講演会の開催を企画しましたのでご案内します。遠隔オンライン参加も可能な ZOOM によるハイブリッド講演会としましたので、多数の皆様のご参加をお待ちしています。

詳細はこちら2023 年5 ⽉12 ⽇に東京⼤学 ⼭上会館にて、オンラインとのハイブリッド形式で表記ワークショップをSMiRT 27 ISC とJASMiRT との共催で開催いたします。原⼦⼒構造⼯学に関する最先端の研究と標準化や実⽤化を⽬指したR&D という、2 つの重要かつ困難な課題に同時に取り組まれている若⼿研究者の活動の活性化に繋げることを⽬的に、SMiRT シニアメンバーによる基調講演と、若⼿研究者による将来ビジョンについての議論との2 部で構成します。

詳細はこちら会議名:SMiRT27

テーマ:「Next Generation Structural Mechanics in Reactor Technology」

主 催:IASMiRT (International Association for SMiRT)

共 催:JASMiRT (Japan Association for SMiRT)、日本原子力学会

開催時期:2024年3月3日(日) ~ 3月8日(金)

開催場所:パシフィコ横浜(神奈川県横浜市)

公式ホームページ:

https://www.smirt27.com/

*アブストラクト投稿に関しては「 Call for paper 」タブ内の

「 SUBMISSION GUIDELINE 」をご参照下さい。

アブストラクト投稿期限:2023年3月31日に再延長

問い合わせ先:

事務局:smirt27 admin@convention.co.jp

この度、3年ぶりとなります講習会「破面の見方と事故事例」を

新潟県柏崎市にて開催することとなりました。

下記の通りにご案内いたします。

主 催:日本保全学会 東北・北海道支部

共 催:東京電力HD株式会社

日 時:2023年3月23日(木)10時00分~16時00分

講 師:野口 徹 先生 (北海道大学名誉教授、野口材料技術コンサルタント、

元室蘭工業大学理事・副学長)

会 場:柏崎刈羽原子力発電所 事務本館 101,102,103会議室

〒954-8601 新潟県柏崎市青山町16番地46

定 員: 約25名

受講料:

会員 25,000円/人(法人会員企業社員を含む)

非会員 30,000円/人

学生(学生会員) 9,000円/人

学生(非会員) 10,000円/人

日本原子力研究開発機構は、東京電力・福島第一原子力発電所(1F)の廃炉に携わる 地元企業やメーカー等の技術者等(設計者、技術者、研究者)、大学等に所属する研究者の方々を対象に、 「1F廃炉全般に関わる基礎知識の習得」、「1F廃炉に携わる技術者等が共通して有することが望ましい技術の習得」を目的とした 「廃炉人材育成研修」を下記日程で開催いたします。 研修では、事故当時の状況、現在の原子炉の状態、国等の廃炉戦略、東京電力の廃炉計画、海外の事故事例を確認するとともに、 燃料デブリの性状、ロボット遠隔技術、放射性物質の取扱いなどの基礎技術を学びます。 参加費用は無料です。 また、令和5年2月27日(月)~令和5年3月31日(木)にかけて、上記オンライン研修の動画配信によるオンデマンド研修も行います。 受講にあたりましては、別途、申込サイトからお申し込みが必要です。詳細はこちら

主 催:公益社団法人 日本材料学会 協 賛:化学工学会,火力原子力発電技術協会,軽金属学会,色材協会,資源・素材学会, 自動車技術会,ステンレス協会,石油学会,電気化学会,土木学会,日本ガス協会, 日本機械学会,日本金属学会,日本原子力学会,日本建築学会,日本高圧力技術協会, 日本鋼構造協会,日本鋳造工学会,日本鉄鋼協会,日本非破壊検査協会, 日本プラントメンテナンス協会,日本防錆技術協会,日本保全学会,日本溶射学会, 日本溶接協会,表面技術協会,腐食防食学会,溶接学会 日 時:令和5年3月30日 (木) 12:45~16:30 会 場:大阪府教育会館 たかつガーデン 2 階 コスモス 〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町7番11号 (近鉄「大阪上本町」駅から徒歩約5分,Osaka Metro 谷町線「谷町九丁目」駅から徒歩約8分. http://www.takatsu.or.jp/access.html ) 主 題:『金属表面処理技術の最新動向』 内 容:鉄鋼やアルミニウム等の金属材料は我々の身近な分野に広く利用されており、 耐食性向上を目的に多くの場合、表面処理が施されている。 表面処理技術としてめっき、塗装、溶射等が挙げられ、 各種技術は近年の環境調和、長寿命化といったニーズに対応するため、 技術的進化が図られている。 本例会では、各種金属表面処理技術の最新動向および 金属と異種材料接着時の金属表面処理技術についてご講演いただき、 構造物の長寿命化・ライフサイクルコスト最適化の一助としたい。

| ─プログラム─ | |

| Business Meeting | 12:45~13:00 |

| (司会 松本 剛司 大日本塗料(株)) | |

| 1.コールドスプレー法による表面改質技術 | 13:00~13:50 |

| 小川 和洋 東北大学 | |

| 2.高耐食めっき鋼板の開発動向 | 13:50~14:40 |

| 浦中 将明 日本製鉄(株) | |

| 休 憩 | 14:40~14:50 |

| (司会 中島 孝仁 パナソニック(株)) | |

| 3.金属素材の表面状態と接着・強度低下のメカニズム | 14:50~15:40 |

| 高橋 佑輔 (株)神戸製鋼所 | |

| 4.鋼構造物向け防食塗料の技術動向 | 15:40~16:30 |

| 松本 剛司 大日本塗料(株) | |

| 腐食防食部門委員会会員以外の方は, 参加費を戴きます. | ||

| 日本材料学会・協賛学会会員: | 5,000円 | |

| その他 非会員: | 10,000円 | |

詳細はこちら

主 催:公益社団法人 日本材料学会 協 賛:化安全工学会,化学工学会,火力原子力発電技術協会,近畿化学協会, 軽金属学会,資源・素材学会,人工知能学会,ステンレス協会,石油学会, 電気化学会,土木学会,日本化学会,日本機械学会,日本金属学会,日本原子力学会, 日本建築学会,日本高圧力技術協会,日本鋼構造協会,日本材料科学会,日本鉄鋼協会, 日本非破壊検査協会,日本プラントメンテナンス協会,日本分析化学会,日本防錆技術協会, 日本保全学会,日本溶接協会,表面技術協会,腐食防食学会,溶接学会 日 時:令和5年1月13日 (金) 12:45~16:30 会 場:大阪府教育会館 たかつガーデン 2 階 コスモス 〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町7番11号 (近鉄「大阪上本町」駅から徒歩約5分,Osaka Metro 谷町線「谷町九丁目」駅から徒歩約8分. http://www.takatsu.or.jp/access.html ) 主 題:『AI・機械学習の予防保全および腐食検査への適用』 内 容:AIやIoTなどのデジタル技術の進歩・普及にともない、 設備やプラントの予防保全業務、検査業務へのAI・機械学習への適用が期待されている。 一方、現場における課題の多さや複雑さ、障害データや故障データの不足などから、 実適用事例の報告は多くないのが現状である。 本例会では、基礎として保全業務への機械学習適用およびAI画像認識入門について、 応用として腐食に関する現場適用例をご講演いただき、 保全検査業務にAI・機械学習を適用していく一助としたい。

| ─プログラム─ | |

| Business Meeting | 12:45~13:00 |

| (司会 高橋邦幸 栗田工業(株)) | |

| 1.予知保全のための機械学習 | 13:00~13:50 |

| 今村 誠 東海大学 | |

| 2.AI画像認識の基礎と適用上の注意点 | 13:50~14:40 |

| 森本雅和 兵庫県立大学 | |

| 休 憩 | 14:40~14:50 |

| (司会 大津孝夫 三菱ケミカル(株)) | |

| 3.AIを活用した配管腐食外面検査システムの開発と運用 | 14:50~15:40 |

| 新保利弘 三菱ガス化学(株) | |

| 4.肉厚モニタリングセンサーとデータ解析による □□石油精製プラント設備の腐食解析・防食事例 |

15:40~16:30 |

| 大西敬造 ENEOS(株) | |

| 腐食防食部門委員会会員以外の方は, 参加費を戴きます. | ||

| 日本材料学会・協賛学会会員: | 5,000円 | |

| その他 非会員: | 10,000円 | |

詳細はこちら

東北大学 知の創出センターでは、12月2日3日以下のシンポジウムを開催いたします。皆様におかれましてはご多忙中と存じますが、部分参加も可能ですので、奮ってご参加いただければ幸いです。

■開催概要

メタバースとXR技術を用いた時空を超えたコラボレーション環境では、オンライン参加者が対面参加者と同様のインタラクティヴな交流を体験することができます。これにより近い将来、誰もが時間や場所の制約を受けずに学習できるようになることが期待されています。そこで、本シンポジウムでは、メタバース・XR技術の教育への応用について、最新の成果や実例を講演していただきます。さらに、東北大学の教育事例をもとに、メタバースの教育活用の利点と課題を語り合い、SDGsの「4.質の高い教育をみんなに」を視野に、国際協創のための環境のあり方を探っていきます。

https://www.tfc.tohoku.ac.jp/jp/future-society-design-program/event/2003.html

向寒の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は日本保全学会(西日本支部)の諸活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。このたび、西日本支部では、下記のとおり 中国電力(株)島根原子力発電所において保全技術セミナー及び施設見学会を開催することにいたしました。皆様のご参加を賜りたくお願いいたします。

詳細はこちら 本研修は、経済産業省資源エネルギー庁から委託を受け、公益財団法人原子力安全技術センターが継続実施するものです(平成30年度から継続、5年目)。

本研修は、リスク・コミュニケーターに必要な放射線生物学、社会心理学、臨床心理学のほか、危機管理対応やSNSの活用などの実学より構成される各分野から最新の知見や技術を習得し、住民などとのリスク・コミュニケーションができる人材の育成を目的としています。

令和4年度の開催方法は、全カリキュラムを通じてWeb形式で開催します。

令和4年度は「基礎編」の無料開催はせず、「実践編」のみ無料開催いたします。さらに現状では、令和5年度以降は「基礎編」も「実践編」も無料開催の予定はありません。是非この機会にご参加ください。リピーターの方々も歓迎いたします。また、職場や近隣の方々にも、本研修をご紹介くださればさいわいです。

当社は、浜岡原子力発電所のさらなる安全性向上と発電所の運営改善に向け、幅広いテーマを募集する公募研究を実施しています。

このたび、2023年度から研究を開始する公募研究の募集概要をとりまとめ、11月14日に募集の告知をいたしましたので、お知らせします。

日本原子力研究開発機構フェロー 辻倉米蔵氏(西日本支部顧問)を講師にお招きし、標記講習会を下記の通り開催いたします。原子力発電設備の現場の方や工学系大学院生・学生を対象に、加圧水型原子炉の開発と諸設備の保全技術について、歴史を振り返りながら、種々の実例の詳細を解説いただく予定です。

詳細はこちら日頃より、当学会の活動にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、東北大学工学研究科主催、同流体科学研究所と日本保全学会東北・北海道支部との共催による、標記公開講座の開催についてご案内申し上げます。

第9回となる本講座では、世界のエネルギー事情と原子力発電の動向に詳しい海外電力調査会の黒田雄二氏にご講演をいただきます。また、我が国のエネルギー政策に大きな影響を与える原子力政策を所掌している経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部原子力政策課の大田悠平氏にご講演いただきます。

どうぞ奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。

◆経緯について

健全性予測及び管理技術 (Prognostics and Health Management, PHM)は社会インフラや製品といったシステムとその構成要素の故障を検知,故障箇所の特定,故障原因の診断,残存寿命を予測し,健全性を維持するための適切な意思決定を行うことを目的とした学問分野です.近年,IoT等の計測・通信技術の発展により利用可能なデータが増加したこと,第3次AIブームを受けIT企業やアカデミアを中心にオープンなツールが整備され,データ駆動型機械学習を利用する敷居が下がったことで,大学,産業界,また研究機関において取り組みが増えています.2008年にIEEE Reliability Societyにおいて最初のPHMに関する学会International Conference on Prognostics and Health Management (ICPHM)が開催されました.2009年には米国でPHMに関する学会PHM Societyが発足し,年次大会の開催やジャーナル誌の出版などが行われています.2012年には欧州で最初のEuropean Conference on the PHM (PHME)が,2017年にはアジア太平洋地域で最初のAsia Pacific Conference of the PHM (PHMAP)が韓国で開催されました.以来,PHMAPは2019年に中国,2021年には韓国と隔年で開催されてきました.そして,2023年大会を日本に招致し,9月に一橋会館(東京)にて開催する運びとなりました.

◆開催実績

PHMAP17 2017年7月12~15日 韓国 済州島 (参加者388人)

PHMAP19 2019年7月22~24日 中国 北京

PHMAP21 2021年9月8~11日 韓国 済州島 ハイブリッド開催 (参加者280人)

(一社)日本溶接協会 原子力研究委員会では、原子力工学および産業に携わる研究者・技術者を対象として、原子力プラント機器の健全性に係る基礎知識や今後の動向に関する情報を提供することを目的に講習会を開催しております。

【開催主旨】

世界は地政学リスクの増大等に伴うエネルギーの供給不安と、地球温暖化との関係が指摘される異常気象の増加という「2つの危機」に直面しています。我が国においては、東日本大震災に伴う原子力発電所の重大な事故を教訓としつつ、この「2つの危機」に対応すべく、原子力発電を重要な電源と位置づけ、既存の発電所の活用が国主導で進められつつあります。また、既存炉に比べて、安全性、経済性を高めた次世代原子炉の開発が推進されようとしています。 このような状況のもと、(一社)日本溶接協会では、強化された技術基準に対応する原子力プラント機器の健全性評価に関し、専門家が分かりやすく解説する2日間の講習会を企画しました。 1日目の講習では、原子力プラント機器の健全性確保の考え方について解説した後、機器の材料、強度設計、プラントの耐震設計について解説します。 2日目の講習でははじめに、高速炉を中心に国内外の新型炉開発の動向について紹介します。続いて、原子力設備に適用する溶接技術の現状、(一財)電力中央研究所原子力リスク研究センター(NRRC)の取り組みとリスク情報の活用について、最後に、新しい設計疲労曲線と疲労解析法について解説します。 関係各位におかれましては、是非本講習会にご参加いただき、基礎的事項の習得・その考え方の再確認や、最新知見の理解などにお役立てくださいますようご案内申し上げます。

■主催者:東北大学・電力中央研究所

■事業の背景と目的 :

本事業は、原子力発電プラントの自主的安全性向上を図る上で重要な『リスク情報を活用

した意思決定』を保全活動において具体化していくこと、さらに、そのための不可欠な

ツールとなる『機器の材料劣化事象に対する確率論的な健全性評価手法』を整備していく

ための人材養成を図るものです。確率論的な健全性評価手法を整備することによって機器

の損傷確率が定量的に評価可能となることから、保全活動のリソースを合理的かつ効果的に

投入することが可能となります。さらに本事業の成果を発展させることにより、

次フェーズでは、機器の材料劣化・損傷を確率的な指標として取り込むことによる現行

PRA手法の高度化を目指すことが可能となります。

このような観点から、材料技術の高い専門性を有しながらシステム全体の信頼性を俯瞰

する素養を備えた技術者を養成することを目的としています。

■実施内容 :

この人材養成の取り組みは、座学研修(俯瞰的リスク評価に関する基礎知識の習得等)、

実験を含む実習型研修(環境助長割れおよびその評価に関する専門研修等)、総合演習

(確率論的健全性評価の確立に向けた演習)の3要素の組み合わせにより構成されます。

このプログラムを通して、電気事業者およびメーカー等の人材に対して、材料劣化の

高度な専門知識をリスク情報として活用することにより設備保全・運用管理の高度化を

図る能力を一層向上させる機会を提供します。

令和2年度からの5年間の積上げによる研修を計画しておりますが、昨年度参加された

方々はもちろん、今年度新たに参加される方にも無理なく受講頂けるように配慮いたします。

■日程:

令和4年度には、下記のスケジュールで実施します。軽水炉システムを対象とした俯瞰的

リスク評価ならびにそれを支える確率論的健全性評価の概念と意義を理解するとともに、

それら評価の基盤となる材料試験データ取得上の課題について実践を通して把握します。

[第1回] 令和4年11月9日(水)午後@オンライン

【座学研修:材料劣化の専門知識を確率論的健全性評価に活用するための基礎知識習得】

(1) 確率論的健全性評価の概念

(2) 確率論的破壊力学の基礎

(3) 環境助長割れに対する確率論的健全性評価の意義と課題

[第2回] 令和4年11月10日(木)全日@東北大学青葉山キャンパス※

【実験実習:最新の材料試験技術(SCC試験技術)の実践と課題の理解 その1】

(1)高温高圧水中SCC進展速度評価の方法論と試験開始

(2)高温水中SCC進展試験技術の実践と実施上の課題の理解(実験実習)

[第3回] 令和5年1月19日(木)全日@東北大学青葉山キャンパス※

【実験実習:最新の材料試験技術(SCC試験技術)の実践と課題の理解 その2】

(1)試験結果の取得および評価の実践と評価上の課題の理解(実験実習)

[第4回] 令和5年1月30日(月)午後@電力中央研究所(横須賀地区)※

【演習:配管PFMコードにおけるSCC関連の入力パラメータの影響評価】

(1) SCC発生寿命分布が健全性評価に及ぼす影響(演習)

(2) SCC進展速度分布が健全性評価に及ぼす影響(演習)

(3) 供用期間中検査が健全性評価に及ぼす影響(演習)

- 検査性能(亀裂検出確率POD)

- 検査実施時期,検査頻度

※第2回~第4回の実施方法は、対面での実習および演習を計画しています。

ただし,新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては開催方法を変更する可能性があります。

■受講料:無料

■定員:一律の定員は設けませんが、設備の都合から人数の制限が生じる回があり得ます。

(申し込みの採否につきましては、主催者にご一任下さいますようお願い申し上げます。)

■申し込み方法 :

下記Googleフォームよりお申し込みをお願いいたします。

※部分的な参加も歓迎いたします。

https://forms.gle/3tCvosvmQx63HBPr6

申込締め切り日:令和4年11月4日(金)

■問い合わせ先:

東北大学 大学院工学研究科 渡邉 豊、佐々木真実

yutaka.watanabe.d3@tohoku.ac.jp

mami.sasaki.b8@tohoku.ac.jp

022-795-7912

SMiRT 27のアブストラクト投稿の募集が開始されましたので、ご案内申し上げます。

1.会議名、テーマ

SMiRT 27「Next Generation Structural Mechanics in Reactor Technology」

2.主催/共催

主催:IASMiRT (International Association for SMiRT)

共催:JASMiRT (Japan Association for SMiRT)、日本原子力学会

3.開催時期

2024年3月3日(日)~3月8日(金)

4.開催場所

パシフィコ横浜(神奈川県横浜市)

5.公式ホームページ

https://www.smirt27.com/

備考:アブストラクト投稿に関しては「Call for paper」タブ内の「SUBMISSION GUIDELINE」をご参照下さい。

6.アブストラクト投稿期限

2023年2月28日

7.問い合わせ先

事務局:smirt27-admin@convention.co.jp

令和4年度 第2回シンビオ講演会(聴講歓迎、参加費無料)

主 催:特定非営利活動法人 シンビオ社会研究会

共 催:京都大学エネルギー理工学研究所ゼロエミッション(Ze)研究拠点

日 時:9月30日(金) 14時30分~17時35分 (開場 14時15分)

会 場:京都大学宇治キャンパス総合研究実験1号棟4F遠隔会議室(HW401)

交 通:JR奈良線黄檗駅または京阪宇治線黄檗駅下車 徒歩10分

・・・・・会場までの案内図(宇治キャンパス遠隔会議室案内.pdf)・・・・・

趣 旨:最近毎年異常気象による災害の頻発のみならず、長期化するコロナ感染や ・・・・・ロシアのウクライナ侵略の長期化に伴う世界的なエネルギー資源問題や経済状況の流動化を鑑みると、 ・・・・・わが国ではもう今冬の電力需給の逼迫事態に始まり、 ・・・・・第6次エネルギー基本計画案そのものの実効性が問題視されている。 ・・・・・基調講演では京大教授・石原慶一氏による世界的な視点でのCN実現への課題を展望する。 ・・・・・総合討論では、石原教授による基調講演に引き続き、 ・・・・・わが国の今後のエネルギー政策の現実的な実現性を深く掘り下げ、理解を深めるべく、 ・・・・・識者による話題提供ののち、フロアを交えた総合討論を行う。

| ─プログラム─ | |

| 〇総合司会 八尾 健 理事(京大名誉教授) | |

| 1.開会の挨拶 | 14:30~15:35 |

| ・・吉川シンビオ社会研究会会長(京大名誉教授) | |

| 2.基調講演(質疑応答含む) ・・司会:吉川 暹 理事(京大名誉教授) |

14:35~15:35 |

| ・・演題:『2050年カーボンニュートラル実現に向けた課題』 ・・講師: 石原 慶一 氏(京都大学大学院エネルギー科学研究科 教授) |

|

| 休 憩 | 15:35~15:45 |

| 3.総合討論 ・・『我が国の今後のエネルギー基本計画の在り方を考える』 ・・司会及びモデレータ:森下 和功 理事 (京都大学准教授) |

15:45~17:30 |

・◇話題提供・・15:45~16:15 ・・演題:「我が国の第6次エネルギー基本計画の課題」(仮題) ・・講師: 堀池 寛 氏 (大阪大学名誉教授) ・◇その後コメンテータとして、 ・・山下 紀昭 氏(NPO法人環境エネルギー政策研究所( ISEP))および ・・上原 正勝 氏(NPO法人アトム未来の会監事(元原子力規制庁)) ・・のお二方に講師の話題提供へのコメントを交渉中 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(16:15~16:35) ・〇パネルディスカッション ・・(基調講演講師と話題提供者をパネリストに、フロアからの質問、 ・・問題提起を交えて進行する) ・〇まとめ・・17:20~17:30 約10分 |

|

| 4.閉会の挨拶 | 17:30~17:35 |

| ・・吉川 暹 理事 | |

詳細はこちら

主 催:公益社団法人 日本材料学会 協 賛:化学工学会,火力原子力発電技術協会,軽金属学会,資源・素材学会,自動車技術会, ステンレス協会,石油学会,電気化学会,土木学会,日本ガス協会,日本機械学会,日本金属学会, 日本原子力学会,日本建築学会,日本高圧力技術協会,日本鋼構造協会,日本鋳造工学会, 日本鉄鋼協会,日本非破壊検査協会,日本プラントメンテナンス協会,日本防錆技術協会, 日本保全学会,日本溶接協会,表面技術協会,腐食防食学会,溶接学会 日 時:令和4年11月22日 (火) 12:45~16:30 会 場:大阪府教育会館 たかつガーデン 2 階 コスモス 〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町7番11号 (近鉄「大阪上本町」駅から徒歩約5分,Osaka Metro 谷町線「谷町九丁目」駅から徒歩約8分. http://www.takatsu.or.jp/access.html ) 主 題:『経済性を重視した材料とその耐食性』 内 容:産業設備の設備材料の選定に関しては、使用される環境に応じた耐食材料であることに加え 競争力を向上させるためにライフサイクルコスト(LCC)が常に意識される。 LCCを下げるためには経済性の高い設備材料の採用が有効であるため、金属材料メーカーでは 各種の新しい材料が開発されてきた。本例会では、まず2020年に報告された最新の腐食コストの 調査結果を、続いて各材料メーカーの高経済性材料の開発の実例をご講演いただき、 設備材料のLCC最適化検討の一助としたい。

| ─プログラム─ | |

| Business Meeting | 12:45~13:00 |

| (司会 大塚 真司 JFEスチール(株)) | |

| 1.腐食コスト調査結果から見る 持続可能社会構築に向けた耐食材料の役割 |

13:00~13:50 |

| 金子 道郎 日本製鉄(株) | |

| 2.省合金二相ステンレス鋼の耐食性と最近の動向 | 13:50~14:40 |

| 及川 雄介 日鉄ステンレス(株) | |

| 休 憩 | 14:40~14:50 |

| (司会 矢野 昌也 住友化学(株)) | |

| 3.エネルギー輸送用ラインパイプの耐食性と水素脆性 | 14:50~15:40 |

| 石川 信行 JFEスチール(株) | |

| 4.橋梁用低合金耐食鋼とライフサイクルコスト | 15:40~16:30 |

| 湯瀬 文雄 (株)神戸製鋼所 | |

| 腐食防食部門委員会会員以外の方は, 参加費を戴きます. | ||

| 本材料学会・協賛学会会員: | 5,000円 | |

| その他 非会員: | 10,000円 | |

詳細はこちら

東北大学知の創出センターでは昨年度に引き続き、 「実践データ駆動科学オンラインセミナー 第14回」を以下の要領で開催いたしますので、 ご案内申し上げます。 テーマ:最適化問題が実現する幸せな未来社会:量子と古典コンピューターの共創 講 演: 「古典コンピューターによる最適化問題」 鬼沢 直哉 (東北大学電気通信研究所 准教授) 「量子アニーリングによる最適化問題」 大関 真之 (東北大学大学院情報科学研究科情報基礎科学専攻 教授 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授 株式会社シグマアイ代表取締役) 「最適化問題による社会変革」 寺部 雅能 (住友商事株式会社 Quantum Transformationプロジェクト代表 東北大学大学院情報科学研究科 客員准教授) 総合討論 申込締切:2022年9月1日(木) 15:00 (日本時間)

詳細は下記をご参照ください。 https://www.tfc.tohoku.ac.jp/online_event/2020dsw/14/詳細はこちら

主 題:『電気防食技術の理論と実際』~日根文男先生追悼記念例会~

内 容:当部門委員会名誉委員・日根文男先生(名古屋工業大学名誉教授)が2021年6月93歳でご逝去された。故人は日本材料学会腐食防食部門委員会の委員長として金属材料分野の技術発展に長く貢献され多大な功績をのこされた。電解技術および電気防食技術を熱心にご研究された故人のご冥福を心よりお祈りするとともにその足跡を偲びここに記念例会を開催する。5月に開催された電解技術に関する記念例会につづき、本例会では現代におけるインフラ設備の維持延命化に欠かせない技術となっている電気防食技術の理論や実用例、技術トピックスを講演いただき理解を深めたい。

― プログラム ―

(司会 南 正信 ㈱ナカボーテック)

ごあいさつ 10:30~10:35

井上博之 大阪公立大学

日根文男先生を偲んで 10:35~11:05

田坂明政 同志社大学名誉教授

大塚俊明 北海道大学名誉教授

幸 英昭 元新日鐵住金㈱

休 憩 11:05~11:15

(司会 田代賢吉 日本防蝕工業㈱)

1. 電気防食技術の電気化学的考察 11:15~12:00

望月紀保 ㈱ナカボーテック

休 憩 12:00~13:00

Business Meeting 13:00~13:15

2. 土壌埋設鋼製パイプラインのあらゆる腐食リスクを低減する電気防食 13:15~14:00

梶山文夫 東京ガスネットワーク㈱

(司会 南 正信 ㈱ナカボーテック)

3. 港湾施設における電気防食の実際と展望 14:00~14:45

山路 徹 港湾空港技術研究所

休 憩 14:45~15:00

4. 近年のトレンドを考慮した埋設パイプライン防食管理用測定器の開発 15:00~15:30

久野泰史 ㈱ナカボーテック

5. 港湾鋼構造物の維持管理手法に関する提案 15:30~16:00

後藤 大 日本防蝕工業㈱

「安全工学シンポジウム2022」は、安全工学に関する各分野における問題点提起、優れた研究成果の講演と技術交流により、安全工学および関連分野の発展に寄与することを目的とし、特別講演をはじめオーガナイズドセッション、パネルディスカッション、一般講演等の開催が予定されております。

第52回 安全工学シンポジウム

(安全工学シンポジウム2022)

「気候変動を見据えた安全・安心・安定」

主 催 日本学術会議 総合工学委員会・機械工学委員会合同工学システムに関する安全・安心・リスク検討分科会

共 催 土木学会、他32学協会

会 期 2022年6月29日(水)、6月30日(木)、7月1日(金)

会 場 オンライン開催

参加方法 事前web申し込み(参加は無料ですが、ホームページから参加申し込みが必要です。)

https://www.anzen.org/index.html

講演予稿集 webにて事前申し込み(一般5,000円,学生2,000円)(PDFダウンロード版となります)

特別講演 6月30日(木)12:30-13:30(予定)

「気候変動への適応策・緩和策と安全工学」

講演者:沖 大幹 氏(東京大学)

パネルディスカッション

連携PD 気候変動への適応に向けたこれからの地域社会の構築

PD-1 リスク学の歴史・展開・社会実装

PD-2 新しいモビリティと気候変動・安全・社会デザイン

オーガナイズドセッション

OS-1 化学物質を取り扱う研究現場におけるリスク

OS-2 環境配慮型木造建築の普及に向けた国内外の火災安全研究の動向

OS-3 プロセス安全の推進

OS-4 災害と防災に関する心理学

OS-5 分野を横断する安全技術

OS-6 新たな社会状況下における社会安全に関するリスクマネジメントの課題

OS-7 安全マネジメントの在り方の再考

OS-8 社会安全とAI

OS-9 デジタル社会における電力需要設備のスマートメンテナンスへの健全移行

OS-10 ウイズコロナ禍での安全体験研修の在り方

OS-11 気候変動と安心感

OS-12 環境に配慮した宇宙推進システムの展望

OS-13 ものづくり・ひとづくり・ことづくりにおける安全教育の実践例

OS-14 信頼性と危機管理における想定外の事象への取組み

OS-15 機械安全・労働安全・国際標準化・規格化における世界の潮流

OS-16 カーボンニュートラル施策のリスク検討フレーム

OS-17 高齢エアバッグの安全性と課題について

OS-18 老朽・遺棄化学兵器廃棄リスク評価・管理の現況と展望

OS-19 安全文化

OS-20 土木工学における安全問題

OS-21 建設業における労働災害防止の新しい視点

一般セッション 50題程度

問合先事務局:公益社団法人 土木学会

E-mail anzen@gakkai-web.net

https://www.anzen.org/index.html

プログラムは下記のPDFをご参照ください。

PDF

原子力国民会議では、来る1月24日(14:30~17:30)にカーボンニュートラルにおける「原子力活用の方策」討論会をオンラインにて開催致します。

ご来賓に、自民党政調会長の高市早苗衆議院議員をお迎えしてご挨拶頂きます。

基調講演は、日本エネルギー経済研究所の前理事長、豊田正和様より

「原子力エネルギー ~カーボン・ニュートラル達成に不可欠なエネルギー~」

と題してご講演頂きます。

そのご講演で提起される論点を受け、パネル討論を開催致します。

パネリストには、衆議院議員の稲田朋美様、鈴木淳司様、石川昭政様にご協力頂きます。

また原子力立地地域からは、高浜町長の野瀬豊様、刈羽村長の品田宏夫様にご参加頂きます。

学識者として、東京大学特任教授の有馬純様にもご参加頂き、活発な意見交換を行って頂く予定です。

日本原子力研究開発機構は、1F廃炉に携わるメーカー等の技術者等(設計者、技術者、研究者)、大学等に所属する研究者の方々を対象に、 「1F廃炉全般に関わる基礎知識の習得」、「1F廃炉に携わる技術者等が共通して有することが望ましい技術の習得」を目的とした 「廃炉人材育成研修」を開催いたします。 研修では、事故当時の状況、現在の原子炉の状態、国等の廃炉戦略、東京電力の廃炉計画、海外の事故事例を確認するとともに、燃料デブリの性状、 ロボット遠隔技術、放射性物質の取扱いなどの基礎技術を学びます。参加費用は無料です。 また、令和4年2月7日(月)~令和4年3月31日(木)にかけて、上記オンライン研修の動画配信によるオンデマンド研修も行います。 受講にあたりましては、別途、申込サイトからお申し込みが必要です。詳細はこちら

開催趣旨:東日本大震災以降も、北海道胆振東部地震や台風、豪雪に起因する再エネの出力低下に伴う停電も発生し、

エネルギーインフラを自然災害から早期に復旧するレジリアンス対応や電力安定供給の必要性が増しております。

蒸気タービンの慣性力が系統を安定化させていることも認識されるようになってきました。また、わが国では、ROP

の本格運用に伴い必要となる、リスク重要度分類、リスクインフォームド意思決定(RIDM)やオンラインメンテナンス

なども基準化に向けた整備が開始されました。

さらに菅前首相の2050までに実質的なCO2排出削減ゼロの所信表明演説があり、岸田内閣も2030年度までにCO2の

排出を46%削減するなどグリーン成長政策を選挙公約に掲げ、11月2日のCOP26でも世界に向けてわが国の取り組み

方針を紹介しましたが、先進国のなかで再エネによるCO2の大幅低減に成功した国は皆無で、発展途上国や中国などが

脱石炭政策に経済成長の観点から反対しています。

これらの状況を踏まえて、本年も原子力安全合同シンポジウムを開催致します。

合同シンポジウム実行委員会:東京工業大学 奈良林直、東京大学工学系研究科 岡本孝司

シンポジウムに関するお問い合わせ先:e-mail: symp@rop.tokyo (奈良林と岡本に同報されます)

プログラムは下記のPDFをご参照ください。

お申し込みはこちら

詳細はこちら福島第一原子力発電所の廃炉に向けた技術開発や、廃炉作業の実施、管理、安全に関し、世界のエンジニア、研究者との幅広い情報交換の推進を目的として、国際ワークショップFDR2022を開催致します。

詳細はこちら本研修は、経済産業省資源エネルギー庁から委託を受け、公益財団法人原子力安全技術センターが継続実施するものです(平成30年度から継続、4年目)。

本研修は、リスク・コミュニケーターに必要な放射線生物学、社会心理学、臨床心理学のほか、危機管理対応やSNSの活用などの実学より構成される各分野から最新の知見や技術を習得し、住民などとのリスク・コミュニケーションができる人材の育成を目的としています。

令和3年度の開催方法は、全カリキュラムを通じてWeb形式で開催します。

また、令和3年度より研修種別を2つに分けます。令和2年度までの従来の研修を「基礎編」と位置づけし、令和3年度から新たに「実践編」を立ち上げます。

「基礎編」の対象者は、従来通り多方面の人材(ステークホルダー)です。

「実践編」の対象者は、令和2年度までの従来の研修を受講された方、あるいは令和3年度の「基礎編」を受講される方に限定します。

是非この機会にご参加ください。リピーターの方々も歓迎いたします。また、職場や近隣の方々にも、本研修をご紹介くださればさいわいです。

平素より日本原子力研究開発機構の諸活動につきまして、種々ご協力賜り、厚くお礼申し上げます。

令和3年度「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」国際協力型廃炉研 究プログラム(日露原子力共同研究)の募集を開始いたしました。 《募集期間:令和3年7月12日~令和3年8月18日》

詳しくは、以下のホームページをご覧いただき、応募につきまして、ご検討くださいますよう、よろしくお願いいたします。 https://www.kenkyu.jp/nuclear/application/index.html 発信者 日本原子力研究開発機構(JAEA) 廃炉環境国際共同研究センター(CLADS) 英知事業運営管理グループ 事務局 CLADS-hojokin@jaea.go.jp詳細はこちら

平素より日本原子力研究開発機構の諸活動につきまして、種々ご協力賜り、厚くお礼申し上げます。 令和3年度「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」国際協力型廃炉研究プログラム(日英原子力共同研究)の募集を開始いたしました。 《募集期間:令和3年4月13日~令和3年7月1日》 詳しくは、以下のホームページをご覧いただき、応募につきまして、ご検討くださいますよう、よろしくお願いいたします。 https://www.kenkyu.jp/nuclear/application/index.html 発信者 日本原子力研究開発機構(JAEA) 廃炉環境国際共同研究センター(CLADS) 英知事業運営管理グループ 事務局 CLADS-hojokin@jaea.go.jp詳細はこちら

平素より東北大学原子炉廃止措置基盤研究センターの教育・研究活動にご理解、ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。 下記により令和3年度 東北大学 原子炉廃止措置基盤研究センター(CFReND)シンポジウム 「廃止措置基盤研究フロンティアへのチャレンジ」を開催いたします。 ご興味のある方は是非お申込みください。

詳細は下記をご参照ください。 http://cfrend.tohoku.ac.jp/news/article/15詳細はこちら

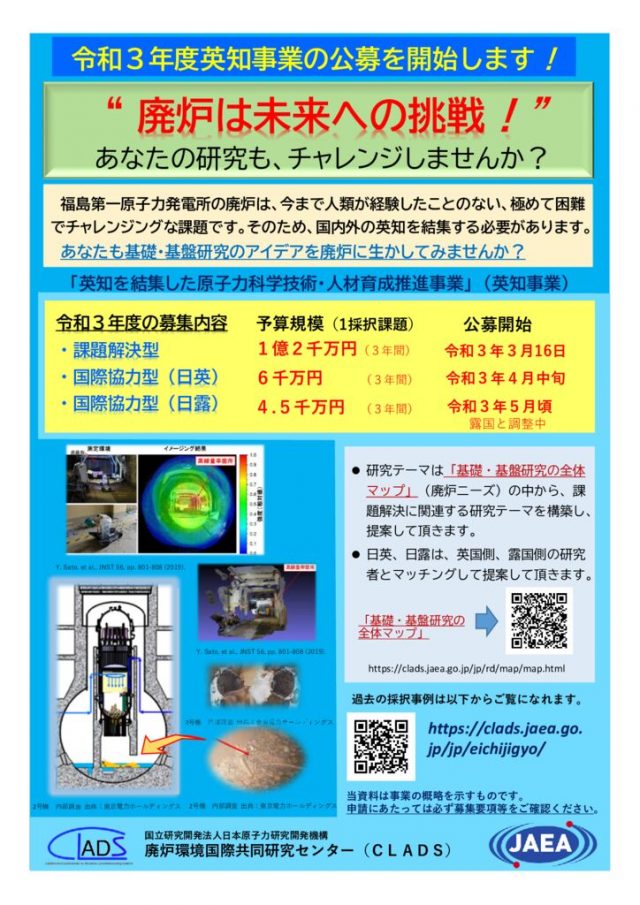

日本原子力研究開発機構においては、公募型の研究事業 「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」を実施しております。

https://clads.jaea.go.jp/jp/eichijigyo/

本事業の目的は、国内外の英知を結集し、 国内の原子力分野のみならず様々な分野の知見や経験を、機関や分野の壁を越え、 国際共同研究も含めて緊密に融合・連携させることにより、 原子力の課題解決に資する基礎的・基盤的研究や、 産学が連携した人材育成の取り組みを推進していくことです。

このたび、令和3年度の研究課題の募集を始めましたのでお知らせします。

募集につきましては、以下のホームページに掲載しております。

https://www.kenkyu.jp/nuclear/application/index.html

詳細はこちら日本保全学会

関係各位

原子力損害賠償・廃炉等支援機構と日本原子力研究開発機構は、東京電力・福島第一原子力発電所(1F)の廃炉に携わる地元企業やメーカー等の技術者等(設計者、技術者、研究者)、大学等に所属する研究者の方々を対象に、「1F廃炉全般に関わる基礎知識の習得」、「1F廃炉に携わる技術者等が共通して有することが望ましい技術の習得」を目的とした「廃炉人材育成研修」を昨年度に引続き開催いたします。受講料は無料です。 皆様の参加をお待ちしております。

詳細につきましては、下記URLをご覧ください。

https://nutec.jaea.go.jp/training_decommissioning.html

詳細はこちら東京電力ホールディングス(株)の福島第一原子力発電所の廃止措置は、長期にわたるプロジェクトであり、このようなプロジェクトを遂行していくには、今後の廃止措置を担う若い技術者や研究者の育成が必要かつ喫緊の課題となっています。

この課題に対し、学生のための「次世代イニシアティブ廃炉技術カンファレンス(Conference for R&D Initiative on Nuclear Decommissioning Technology by the Next Generation : NDEC)」を2016年から毎年開催してきております。

NDECは、人材育成を目的とした学生の研究成果発表の場であり、廃止措置に関係する若者が互いに成果を発表し、切磋琢磨することで研究に対するモチベーションを高める場となることを目指しております。

2020年3月に予定していたNDEC-5はCOVID-19の感染拡大防止の観点から残念ながら中止となってしまいましたが、第6回目となるNDEC-6は2021年3月3日にオンラインのWeb会議で開催いたします。

つきましては、学生(大学院生、学部生、高専生)の皆様からの研究発表を募集いたしますので、奮ってご応募ください。聴講のみの方も歓迎いたします。

詳細と参加申し込みは以下の原子力機構の開催案内のページをご覧ください。

https://clads.jaea.go.jp/jp/information/page/news_20201201.html

主催:次世代イニシアティブ廃炉技術カンファレンス(NDEC)実行委員会

共催:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

開催趣旨:東日本大震災以降も、北海道胆振東部地震や台風に起因する停電が発生し、エネルギーインフラを自然災害から早期に復旧するレジリアンス対応や電力安定供給の必要性が増しております。また、わが国の原子力規制が、米国NRC の原子炉監督プロセス(ROP)を取り入れた運用が2020 年4月より開催されてり、リスク重要度分類、リスクインフォームド意思決定(RIDM)、リスクインホームドメンテナンス(RI-ISI)などを早急に整備する必要があります。さらに米国では80 年運転を許可された発電所が2つあります。菅首相の2050 までに実質的なCO2 排出削減ゼロの所信表明演説があり、これらを実現する取り組みも見据える状況下で、本年も原子力安全合同シンポジウムを開催致します。

主催:日本機械学会 動力エネルギーシステム部門 リスク低減のための安全規制の最適化研究会、震災・エネルギーインフラ臨時委員会

共催:日本保全学会規制関連検討会、協賛:原子力学会シニアネットワーク、EEE 会議

日時:2020年12月25日(金)(受付10:00-)10:30-16:30

場所:WebEXオンライン開催

参加申込:https://www.rop.tokyo/

プログラム (各講演の最後に5分の質疑討論をお願いします)

<震災・エネルギーインフラ臨時委員会> 司会 奈良林 直 【日本機械学会】

10:30-11:00 台風と集中豪雨による土砂災害や大規模停電のリスク増大 奈良林 直(東工大)

11:00-11:20 電力レジリエンス強化に向けた東京電力の取り組み 金子 洋平(東京電力HD)

11:20-11:40 災害時における停電の早期復旧に向けた取り組みと課題 朝比奈 孝幸(中部電力PG)

11:40-12:00 2020 年7月九州集中豪雨時のエネルギーインフラ対応(仮題)依頼中 (九州電力)

<昼食>

<我が国のROP 規制検査と事業者の取り組み> 司会 青木 孝行 【日本保全学会】

13:00-13:30 原子力規制検査の本格運用開始の取り組みと課題 古金谷 敏之(原子力規制庁)

13:30-14:00 安全性向上メカニズム検討の必要性について 青木 孝行 (東北大)

14:00-14:30 新検査制度での安全性向上に向けて 川村 慎一 (日立GE)

14:30-15:00 新検査制度によるROP と米国NRC・事業者の事例紹介 奈良林 直 (東工大)

<休憩>

<オンラインメンテナンスとリスク低減> 司会 岡本孝司 【日本機械学会】

15:00-15:40 SA 設備のオンラインメンテナンスとリスク低減 石橋 文彦(東芝ESS)

15:45-16:30 総合討論

日本学術会議主催「安全工学シンポジウム2021」は,安全工学に関する各分野における問題点提起,優れた研究成果の講演と技術交流により,安全工学および関連分野の発展に寄与することを目的とし,特別講演をはじめオーガナイズドセッション,パネルディスカッション,一般講演等の開催が予定されております。皆様の多数のご参加をお待ちしております。

安全工学シンポジウム2021

主 催 日本学術会議 総合工学委員会・機械工学委員会合同工学システムに関する安全・安心・リスク検討分科会

共 催 日本建築学会(幹事学会)他33学協会

会 期 2021年6月30日(水)、7月1日(木)~2日(金)

会 場 日本学術会議(東京都港区六本木7-22-34)

〔交通〕東京メトロ千代田線「乃木坂」駅5出口

※コロナウイルスの状況によってはオンライン開催となる可能性があります。

詳細はこちら【事業の背景と目的】

本事業は、原子力発電プラントの自主的安全性向上を図る上で重要な『リスク情報を活用した意思決定』を保全活動において具体化していくこと、さらに、そのための不可欠なツールとなる『機器の材料劣化事象に対する確率論的な健全性評価手法』を整備していくための人材養成を図るものです。

確率論的な健全性評価手法を整備することによって機器の損傷確率が定量的に評価可能となることから、保全活動のリソースを合理的かつ効果的に投入することが可能となります 。さらに本事業の成果を発展させることにより 、次フェーズ では、 機器の材料劣化 ・ 損傷を確率的な指標 として取り 込むことによる 現行 P RA 手法の高度化 を目指すこと が可能となります。

このような観点から、材料技術の高い専門性を有しながらシステム全体の信頼性を俯瞰する素養を備えた技術者を養成することを目的としています。

【実施内容】

全体計画としての具体的な取り組みの内容は、座学研修(俯瞰的リスク評価に関する基礎知識の習得等)、実験を含む実習型研修( 環境助長割れ およびその評価に関する専門研修等)、総合演習(確率論的健全性評価の確立に向けた演習)の 3要素の組み合わせにより構成されます。

このプログラムを通して、 電気事業者およびメーカー等の人材 に対して、 材料劣化の高度な専門知識をリスク情報として活用することにより 設備保全・運用管理の高度化を図る 能力を一層向上させる機会を提供します。

令和2年度からの5年間の全体計画として予定 しています。

詳細はこちらJASMiRT*では,SMiRT11(1991年開催)以来約30年ぶりに日本開催を予定しているSMiRT27(2023年開催予定)に向けて,福島第一原子力発電所事故の教訓である設計基準を超えた事象(BDBE)に対する構造力学分野の対策をテーマとして,2回の国際ワークショップと2回の国内ワークショップを既に開催しております.以降にご案内致します第3回国内ワークショップでは,設計基準を超える事象を含めた原子力発電設備のパフォーマンス向上へ貢献する新しい構造工学をテーマに開催すべく準備中で,関係者各位のご参加を賜りたく存じますので,何卒宜しくお願い申し上げます.

*JASMiRTは2016年6月に発足し,日本原子力学会との連携の下,SMiRT(原子力構造工学国際会議)の日本支部としての活動を行っています.

人間とコンピュータとの相互作用、ヒューマンマシンインタフェイス、先端計装制御システム及び人間・社会との共生型原子力システムに関する3つの国際会議シリーズSTSS,ISOFIC,ISSNPを日本で合同開催します。本国際会議は、本来2020年11月開催予定でしたが、3月来の新型コロナウイルスの世界的蔓延につき、1年先に開催することにしました。多数の論文投稿をお待ちしています。

詳細はこちら